Foglio Volante n°6 Anno XXXII Giugno 2017

Ricorre quest’anno il centenario della morte di Zamenhof uno dei grandi benefattori dell’umanità

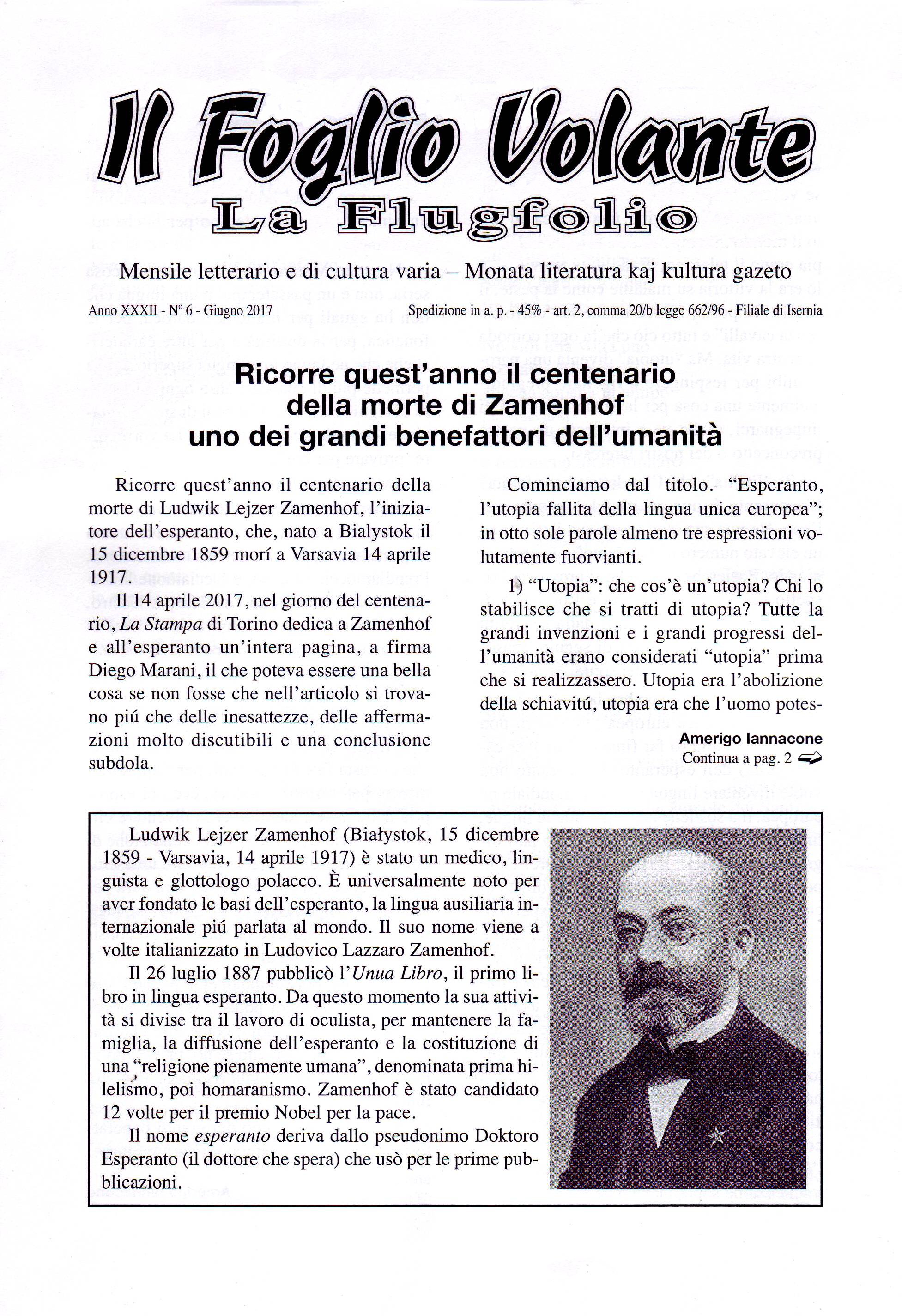

Ricorre quest’anno il centenario della morte di Ludwik Lejzer Zamenhof, l’iniziatore dell’esperanto, che, nato a Bialystok il 15 dicembre 1859 morí a Varsavia 14 aprile 1917.

Il 14 aprile 2017, nel giorno del centenario, La Stampa di Torino dedica a Zamenhof e all’esperanto un’intera pagina, a firma Diego Marani, il che poteva essere una bella cosa se non fosse che nell’articolo si trovano piú che delle inesattezze, delle affermazioni molto discutibili e una conclusione subdola.

Cominciamo dal titolo. “Esperanto, l’utopia fallita della lingua unica europea”; in otto sole parole almeno tre espressioni volutamente fuorvianti. 1) “Utopia”: che cos’è un’utopia? Chi lo stabilisce che si tratti di utopia? Tutte la grandi invenzioni e i grandi progressi dell’umanità erano considerati “utopia” prima che si realizzassero. Utopia era l’abolizione della schiavitú, utopia era che l’uomo potesse volare, utopia era che si potesse inviare una lettera, un’immagine, una musica, in tutto il mondo in tempo reale e senza costi, utopia erano il telefono, la radio, la televisione; lo era la vittoria su malattie come la peste, il vaiolo, la polio; lo era anche la “carrozza senza cavalli” e tutto ciò che fa oggi comoda la nostra vita. Ma “utopia” diventa una parola-alibi per respingere e rigettare pregiudizialmente una cosa per la quale non ci va di impegnarci, o che va a intaccare un nostro preconcetto o dei nostri interessi.

2) “Fallita”: chi l’ha detto che è fallita? L’esperanto è una realtà ed è pronta per l’uso. Ha una sua storia, una sua letteratura, un elevato numero di esperantofoni in tutto il mondo. Basterebbe solo che si provasse il rispetto della propria dignità e l’orgoglio di sentirsi liberi, affrancandosi dalla schiavitú ideologica della necessità di seguire masochisticamente la legge del sopraffattore.

3) (E questa mi sembra la cosa piú grave): “lingua unica europea”. Significa non aver capito nulla (o far finta di non aver capito nulla) dell’esperanto. L’esperanto non vuole diventare lingua unica né mondiale né europea, ma sostiene anzi che tutte le lingue, tutte le identità, tutte le etnie hanno pari dignità e hanno pari diritto ad esistere. Ogni popolo, ogni nazione, ogni etnia ha diritto di conservare la propria lingua e l’esperanto dovrebbe diventare seconda lingua di tutti e prima di nessuno, per la comunicazione soprannazionale (senza interpreti e senza traduttori). Sostenere che l’esperanto aspiri a diventare “lingua unica” è come dire che esso minacci le identità nazionali, mentre è tutto il contrario: l’esperanto difende le identità nazionali, contro l’invadenza e la sopraffazione del piú forte. Ogni popolo ha diritto di conservare la propria lingua e affiancarvi l’esperanto come seconda lingua per la comunicazione soprannazionale.

Alla fine dell’articolo, Diego Marani esce allo scoperto: liquida l’esperanto come un «intellettuale passatempo per pochi appassionati». No, caro Marani. L’esperanto è una cosa seria, non è un passatempo: è una lingua che non ha eguali per praticità didattica, per la fonetica, per la duttilità e per altre caratteristiche che ne fanno una lingua superiore, che permette piú di qualsiasi altra, ogni sfumatura di significato, con 130 anni di sperimentazione, con una ricca letteratura. Le vorrei dire: provare per credere.

«Ma se lo volessimo, – scrive Marani – un nuovo Esperanto ce l’abbiamo a portata di mano. È l’inglese che i britannici ci hanno imposto e che ora ci lasciano andandosene. Prendiamocelo dunque, e facciamone la lingua condivisa della nuova Europa. Nostro, non britannico, piú nessuno a dirci come si pronuncia, un inglese europeo, nato dal miscuglio e dalla contaminazione, come del resto è già diventato.»

Cioè: gli inglesi (e, io aggiungerei, gli americani) ci “hanno imposto” una lingua che ci costa fior di quattrini, per l’apprendimento, per i diritti d’autore, ecc., ci espropria della nostra identità, ci fa diventare cittadini di serie B, ci mette nella condizione di cittadini subordinati, (solo per fare un esempio, nei concorsi europei, dove sarà dura per un concorrente, mettiamo di Roma, prevalere su uno di Londra) e noi dovremmo considerarlo come un regalo.

Aggiunge poi subdolamente Marani: «se il vecchio Zamenhof potesse sentirci parlarlo, sarebbe fiero di noi», come dire che Zamenhof sarebbe contento se noi facessimo in modo che tutta la sua vita risultasse una vita inutile.

Ma Zamenhof è uno dei grandi benefattori dell’umanità: il tempo gli darà ragione.

Amerigo Iannacone

Il fiore è piú felice...

Il fiore è piú felice

se rimane sulla pianta,

o se è colto, donato,

messo in un vaso

ad allietare la casa?

Forse il fiore è contento

nell’uno e l’altro caso.

(14 febbraio 2017)

Gerardo Vacana

Gallinaro (FR)

Appunti e spunti

Annotazioni linguistiche

di Amerigo Iannacone

Fare, soddisfare e strafare

Leggo nella pagina culturale di un importante quotidiano: «Cinquant’anni fa moriva l’artista che soddisfò la fame di risate con lo stile del vero aristocratico, Totò» (il corsivo è mio). Ma il passato remoto del verbo soddisfare è forse soddisfai, soddisfasti, soddisfò...? Certamente no (fa pure rima), ma è soddisfeci, soddisfacesti, soddisfece, ecc., perché il verbo soddisfare, si coniuga come fare, di cui è un composto.

È pur vero, però, che in alcuni tempi e modi, l’uso ha finito per far accettare una duplice (o, a volte, triplice forma). Per cui abbiamo: ind. pres. soddisfàccio o soddisfò [raro e che, comunque, non è passato remoto] o soddìsfo, soddisfài o soddìsfi, soddisfà o soddìsfa [arc. soddisfàce], soddisfacciàmo [fam. soddisfiàmo], soddisfàte, soddisfànno o soddìsfano; fut. soddisfarò o soddisferò, ecc.; cong. pres. soddisfàccia o soddìsfi, ... soddisfacciamo, soddisfacciate, soddisfàcciano o soddìsfino; cond. soddisfarèi o soddisferèi, ecc.; per tutto il resto è coniugato come fare. Analogo discorso vale per gli altri composti come rifare, contraffare, sopraffare, disfare, liquefare, assuefare, strafare, ecc.

Riepilogando: la via maestra è quella di coniugare i verbi composti con fare, appunto come fare. In alcuni casi c’è una doppia forma: è lo scotto che la grammatica paga all’uso.

VERSETTI E VERSACCI

di Bastiano

Sedicente poeta

Immagino i tuoi pensieri.

Lo so che ti chiami Dante,

ma non sei Alighieri.

12.4.17